PRIMA PARTE

Ci sono dei libri immortali. Certo, con gli anni, un po’ s’inspessisce la patina del tempo che inevitabilmente avvolge la loro copertina e ne fa ingiallire le pagine, ma non si riduce il fascino del loro contenuto. Sono i grandi classici: i romanzi sempre verdi. Testimoni di pensieri, di culture, di stili di vita di epoche passate, che la lettura ci fa rivivere appassionatamente. Se si tratta poi di opere per i ragazzi, i messaggi didascalici che essi trasmettono ai giovani Lettori contemporanei, anche se velati di un’enfasi magniloquente e un po’ pedante che non appartiene più al nostro tempo, ancora li spronano a riflettere, li abituano al confronto, li inducono comunque al ragionamento. Queste opere talora ripropongono valori che in passato erano considerati indiscutibili, e che oggi le nuove generazioni considerano (spesso ingiustamente) superati. Ma – al netto delle mutate condizioni politico-sociali e culturali – a ben ponderare, restano in gran parte, anche oggi, fondamentali e costituiscono dei riferimenti basici, dei ‘paletti’ potremmo dire, utili per la formazione dei giovani.

Gli Autori di quei libri per l’infanzia erano autentici pezzi da Novanta, ed hanno lasciato una traccia indelebile nella Storia della Letteratura internazionale e della Pedagogia.

Se nominiamo Edmondo De Amicis (Oneglia, Imperia 1846 | Bordighera, Imperia, 1908) ad esempio, per abbinamento di idee, la nostra mente ci riporta automaticamente al libro Cuore. Se citiamo Carlo Collodi (ovvero Carlo Lorenzini, Firenze 1826 | 1890), istintivo è il collegamento mentale con il suo capolavoro, Pinocchio. E se vi diciamo Vamba (Vamba, come Collodi, è uno pseudonimo: il vero nome di questo scrittore è Luigi Bertelli, Firenze, 1860 | 1920), d’impulso il nostro pensiero va al titolo della sua opera di maggior successo, Il Giornalino di Gian Burrasca.

Sono opere che da quasi un secolo e mezzo hanno fatto breccia nella Letteratura per l’infanzia, e che hanno formato decine di generazioni di ragazzi, ma che hanno affascinato anche milioni di lettori adulti, e ancor oggi brillano di una luce magnetica.

Sono opere che hanno conquistato Lettori di ogni età e di ogni Paese del mondo, e non è un caso che siano state tradotte quasi in ogni Lingua e dialetto del pianeta.

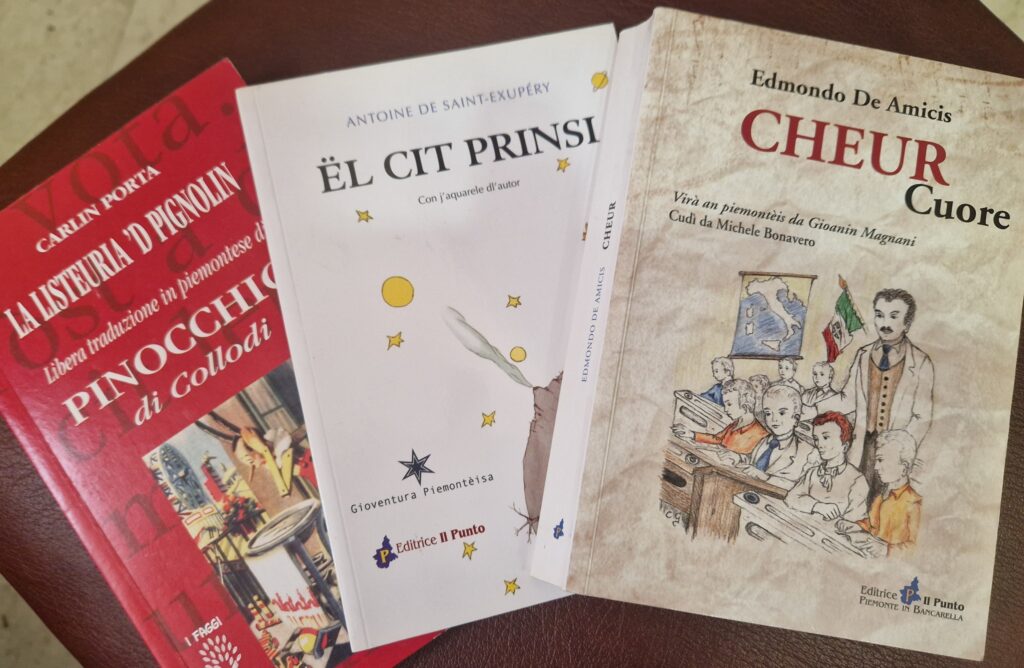

Lo sapevate che di Cuore, Pinocchio e Gian Burrasca, ma anche del Piccolo Principe di Antoine De Saint-Exupéry (Lione 1900 | disperso in mare 1944) esiste anche una versione in Lingua piemontese? No?

La listeuria ‘d Pignolin, Cheur, Ël cit Prinsi e Ël Giornalin ëd Gioanin Tempesta

Se ancora non disponete nella biblioteca di casa di una copia di questi testi meravigliosi, correte subito in Libreria a procurarvela. La loro lettura scorrerà liscia come l’olio: i vostri occhi rincorreranno, riga dopo riga, la trama di ogni capitolo, travolti da una lettura trascinante, utile ‒ oltre tutto ‒ per riabituare la mente a praticare la nostra incantevole lingua regionale, a riappropriarsene, cioè a rifarla propria e a rivitalizzarla.

Nell’aprire “Cheur”, il libro Cuore di Edmondo De Amicis nella versione piemontese di Gioanin Magnani (curata da Michele Bonavero) riscoprirete in una nuova luce, più avvolgente e illuminante, personaggi cari e mai dimenticati come la Maestrina dalla Penna Rossa, “sempre alegra… e che a l’ha na vos ësclinta ch’a smija che a canta…” o il Maestro Perboni, con la sua ruga in mezzo alla fronte, che non sorrideva mai. Ma soprattutto vi ricordere di Garrone, quel ragazzo che per la sua corporatura robusta era più simile ad un piccolo toro che a uno scolaro: spalle larghe e testa grossa, un po’ orso, ma forse il più buono di tutti. Di Coretti, figlio di un commerciante di legna, ricorderemmo la maglia color cioccolata, e il sorriso allegro che rivelava una dentatura smagliante, e che “a stasìa sempre con ël capel ëd pèil ëd gat an testa”. E Nelli, lo ricordate? Era piccolino, fragile, un po’ gobbo. E ritroveremmo Votini, “sempre elegant, ma un pòch gelos ëd Derossi, ël prim ëd la classe, rissolin, biond, bel, àut e inteligent”. Cosi di lui ci parla il.suo comoagno di classe Enrico Bottini, che tiene il diario di quel lontano anno scolastico 1881/1882 “…Mi, combin ch’a sia ‘n pòch blagheur e vanitos, i vorerìa bin a Votini; ma am fa dispet, adess che i son so ‘vzin ëd banch, vëdde coma a l’é invidios ëd Derossi. E për garegé con chiel, a studia, ma a-i la fa nen, an gnun-e manere përchè l’àutr a lo mangia ‘n salada, a lo sotra an tute le materie, e Votini as mòrd ij dij…”

E poi, Toni Rabucco, il muratorino dal faccino rotondo, “così brav a fé ’l muso da levr”; e Garoffi, lungo e magro: “fieul d’un fondiché, ch’a fasìa l’archeuita ‘d francoboj, e a l’avìa ‘n nas dròlo a forma ‘d bech ëd na sivìtola”.

Quanti ricordi. Quanta poesia. Com’ebbi già occasione di scrivere su questo quotidiano in un altro articolo, il libro Cuore “è come un’artistica stampa in bianco e nero, ma tridimensionale, che riflette in modo impeccabile lo stile di vita torinese a vent’anni dall’Unità d’Italia, in una Torino che sta ancora elaborando il lutto della perdita del ruolo di capitale, ma che sta già coltivando la propria vocazione industriale”. Leggerlo nella versione piemontese, non perde assolutamente di efficacia e magia: la Lingua subalpina offre anzi al Lettore nuovi spunti e nuove suggestioni che lasciano nel cuore un’emozione profonda.

Del Pinocchio di Collodi c’è poco da aggiungere rispetto a quanto già è stato detto negli anni. Forse non è mai esistito un bambino italiano che non ne abbia letto almeno una volta (e spesso tutto d’un fiato) la versione integrale, o almeno qualche capitolo o qualche passo qua e là. Senza dimenticare il Pinocchio disneyano e le varie riduzioni televisive, firmate da registi di grande calibro, che hanno sicuramente contribuito ad aumentare la celebrità di Pinocchio in tutto il mondo.

A tradurlo liberamente in piemontese ci ha pensato Carlin Porta, che ne ha piemontesizzato persino il nome, che è diventato “Pignolin” (diminutivo di Pigneul) e il titolo, “La listeuria ‘d Pignolin”. Considerate che nel mondo (dalla Cina al Canada, e dal Brasile alle Haway) quasi nessun traduttore si è azzardato a chiamare il protagonista con un nome diverso da Pinocchio. Cambia la grafia, cambiano i caratteri, cambia la pronuncia, ma Pinocchio resta Pinocchio quasi ovunque, tranne che… in Piemonte. Anche questo è un bel primato.

Per la verità, in una precedente versione integrale del capolavoro di Collodi, Pinòcchio an Piemontèis, edita da Viglongo nel 1981, e proposta da Guido Griva, Pinocchio restava Pinòcchio anche in Piemontese. Unica variante, l’accento sulla prima ò.

Ne pubblichiamo qui un passo:

– I deve savèj che mi na vòlta i j’era ‘n buratin coma ch’i lo son adess, ma j’era già squasi lì për diventé ‘n cit com a-i na j’é tanti a sto mond: mach che i l’avìa pa vàire veuja dë studié e, dasendje da ment ai cativ compagn, i son ëscapà da ca… e ’n bel di, dësviand-me, i son trovame cambià ‘nt un asnèt con tant d’orìe… e con tant ëd coa!… Che vërgògna, i savèisse!…

Un assaggio, così per gradire. E per invitare il Lettore a procurarsi questo libro imperdibile.

Per leggere la 2^ Parte dell’articolo, cliccare QUI

Sergio Donna