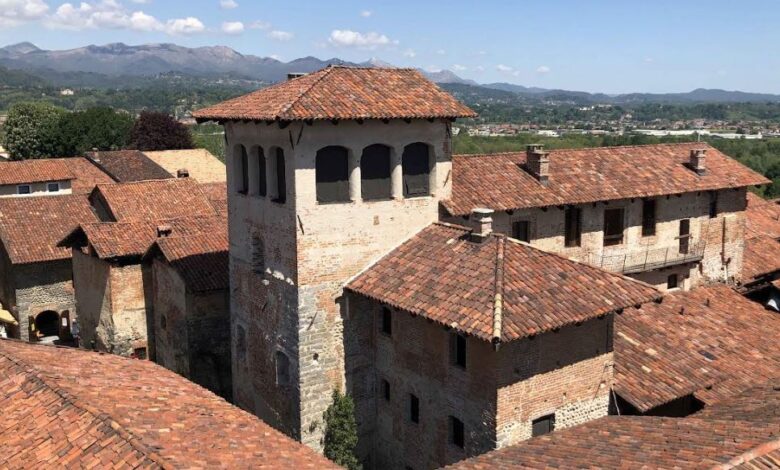

Candelo e il suo ricetto, risalente alla prima metà del XIV secolo

Candelo sorge su un’area terrazzata e sopraelevata che da sempre ha fatto di questa località un punto di osservazione importante, probabilmente sfruttato già nel lontano passato. Senza dubbio quello di Candelo è il ricetto “per eccellenza”, molto noto e visitato da turisti che giungono da numerosi paesi. La prima fonte su Candelo risale al 22 ottobre 988: si tratta di un documento in cui l’imperatore Ottone III confermava al conte Manfredo i beni già posseduti dal padre, tra i quali risultava anche Canderium. I secoli successivi videro questa località al centro della politica espansionistica che coinvolse numerose famiglie biellesi.

La costruzione del ricetto risale a qualche anno prima della metà del XIV secolo: tra il 1342-43 la comunità acquistò un terreno indicato come fossatum riceti: è in quella località che prese forma via via la straordinaria opera nota come ricetto. Il vocabolo receptum aveva nella lingua latina il significato, conservato nel periodo basso medievale, di rifugio. Va osservato che l’opera fu edificata dalla comunità contadina locale, senza alcun intervento feudale, su un fondo che originariamente era di proprietà dei nobili Vialardi di Villanova. La funzione principale era quella di deposito-magazzino all’intero del quale porre il bestiame e le scorte alimentari: ma si trattava di un magazzino sui generis, in quanto questa costruzione era un vero e proprio castello, strutturato secondo il modello medievale più tipico. Il ricetto era infatti un luogo di difesa assoluta, in cui uomini, animali e cose potevano trovare rifugio in caso di pericolo. La sua struttura lo conferma chiaramente: si affaccia sul pendio che degrada verso il torrente Cervo, mentre ad est era protetto da inaccessibili terreni acquitrinosi e paludosi. Ha forma di trapezio con un lato irregolare sul ciglio prospiciente al Cervo; il muro è costituito da ciottoli posti a spina di pesce. L’unica possibilità per accedere all’interno del complesso fortificato era costituita dal ponte levatoio situato nel grande torrione d’ingresso; intorno era posto un grande fossato che non aveva acqua, ma pali appuntiti, rovi e altri corpi che rendevano quasi impossibile l’accesso. Comunque la sua funzione difensiva non lo rendeva certamente rozzo e poco curato dal punto di vista architettonico: per rendersene conto basta osservare la pavimentazione della piazza d’ingresso, costituita da pietre provenienti dal Cervo, che fa di questa parte del ricetto un piccolo gioiello dell’arte castellana. Il corpo principale è composto dal “palazzo del principe”, costruito verso la fine del XV secolo, forse sulla base di un edificio più antico. Le sue caratteristiche sono tali da renderlo molto diverso dalle altre costruzioni: era decorato con affreschi e soffitti in legno a cassettoni.

L’impianto viario interno è essenziale ma articolato, la leggera pendenza consentiva il deflusso dei liquami in direzione della torre di cortina che, situata al centro del lato settentrionale delle mura, aveva la funzione di collettore, favorendo lo scarico delle acque di superficie attraverso apposite feritoie. Un importante ruolo svolto dalle cellule abitative in tempi di pace era quello di magazzino per la conservazione, in particolare, dei prodotti agricoli: gli ambienti interno erano in comunicazione tra loro attraverso ampie aperture che consentivano una buona ventilazione e soprattutto il mantenimento di un ambiente temperato ad umidità costante, caratteristiche indispensabili per la buona conservazione dei prodotti agricoli. Le case presenti all’interno del complesso sono in genere a due piani, senza sotterranei; originariamente ai piani superiori si accedeva con scale esterne che potevano essere sollevate in caso di estrema difesa, vale a dire se le mura del ricetto avessero ceduto. Si tratta in realtà di robuste strutture merlate guelfe, provviste di cammino di ronda e originariamente dotate di torri ai quattro lati. Una è detta Torre della Gogna: nel suo interno era stata allestita una prigione. Trattandosi di una costruzione difensiva temporanea, nel ricetto mancano le fognature e i camini, mentre molte scale sono mobili.

Quello di Candelo è uno tra i ricetti europei meglio conservati, indicato come uno dei modelli tipici dell’architettura fortificata medievale. A differenza di altri esempi analoghi del Piemonte, ha subito nel complesso pochi rimaneggiamenti: la sua forma è quadrilatera, su pianta irregolare; nell’insieme l’area coperta è di notevoli dimensioni, infatti occupa quasi 14.000 mq.

Ogni anno in questa località si svolge il singolare “Carnevale benefico”, basato su tutta una serie di manifestazioni che, ab origine, erano dedicate ai meno abbienti. Inoltre in quell’occasione si ripete il rito “’d na fêta ad salam, an canun a caval ‘d la banca”, che tradotto significa: una fetta di salame, un cannone (contenitore per il vino) su una panca.

Si tratta di un’antica tradizione che ha origine nel lontano passato, quando ancora nel ricetto si imbottigliava il vino: allora i contadini erano soliti ritrovarsi con del salame e il vino da assaggiare seduti a cavalcioni delle panche. Restavano in quel luogo anche per molte ore, mangiando, bevendo e discutendo, spesso pettegolando.

Conclude le varie manifestazioni una suggestiva fiaccolata all’interno del ricetto, che restituisce a queste antiche mura un’atmosfera di altri tempi, quando ancora la fiaccola era l’unico mezzo per dare luce al borgo.